抗菌作用

漆喰の性質は「pH12以上」という強アルカリ性です。pH12以上の強アルカリ性の環境になると、ほとんどの生物やウイルスは生存できなくなるため、漆喰は抗作用に効果的とされています。

乾いた漆喰壁の表面は中性化されているので手で触っても安全です。表面に露出していない部分は強アルカリ性の状態をキープしています。

湿度調整

漆喰はよく「呼吸する壁」といわれています。湿度の高い場所では余分な水分を吸い取り、逆に湿度が低くなると水分を放出するという、湿度調整の機能を持っているためです。

梅雨時期など湿気の高い状態でもお部屋の中は快適で、カビやダニなどの発生を抑制する効果を期待できます。

しかしこれは、カビの発生しにくい空気環境を作り出せるだけで、漆喰自身にカビが決して生えないということではありません。

カビは水分・養分・湿度がそろうと、どんな場所にでも発生してしまいます。漆喰のカビ発生に対する対処法としては、室内に温気をこもらせないことです。

消臭効果

臭いの原因とされる物質の多くが酸性物質であるため、強アルカリの性質を残す漆喰壁なら消臭しやすいのです。

漆喰の正体(原料)は、石灰岩を焼いて水を加えた消石灰(水酸化カルシウム)です。

みなさんも学校のグラウンドで実は見たことがあるはずです。そう、白線の粉です!

消石灰は粉状のものですが、糊や麻すさと混ぜることでなめらかな質感をつくり出します。その滑らかな泥状になったものが、塗り壁材としての「漆喰」というわけです。

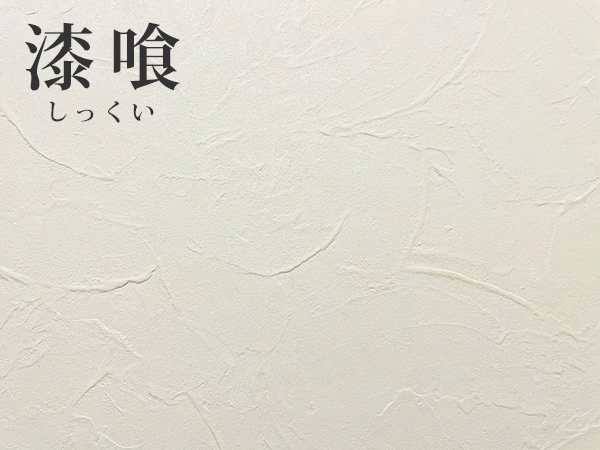

「さんごぬ~る」が出来るまで

※上図の各絵をクリックすると詳しい説明が表示されます

漆喰の原料となる石灰岩は、サンゴなどが積もってできたものです。石灰岩を加工してできた消石灰に、糊などを加えたものが漆喰。それを綺麗に粉砕した珊瑚の粉末に混ぜることで、さんごぬ~るが完成します。